“Cultivar”, con quel suo particolare accento sulla u, può sembrare una voce dialettale di qualche vallata remota, o perfino latino. Più banalmente si tratta del solito, invadente inglese internazionale: una sintesi fra “cultivated” e “variety”, insomma una varietà coltivata. Risultato, s’intende, della selezione umana all’interno di un certo genotipo piuttosto che di mutazioni spontanee. Siamo in ogni caso nel mondo vegetale, anche tra fiori o alberi senza destinazione alimentare, ma di qualche interesse commerciale: la nomenclatura è quella disciplinata dall’International Association for Plant Taxonomy. Volendo trovare una corrispondenza col mondo animale, potrebbe essere il termine “razza”.

Rimane il mistero di come si sia arrivati a un uso tanto popolare di questo termine, proprio per l’olivo. Si scrive e si parla correntemente delle cultivar Moraiolo, Coratina o Picual, ben più raramente si usa “cultivar” per una Granny Smith o un San Marzano. Ma non c’è un vero perché. Il fenomeno è assimilabile a un “meme”, possibile oggetto d’indagine per sociologi e antropologi.

Del resto l’alimentazione e i gusti sono da sempre soggetti a mode e tendenze, non spiegabili unicamente con la disponibilità delle materie prime, le variazioni agronomiche o i cambiamenti delle tecniche culinarie.

C’è da dire che l’olio ottenuto dalle olive è considerato una “spremuta di frutta”, il più pura possibile: ecco effettivamente l’importanza determinante delle cultivar, ognuna con le sue caratteristiche. In molti altri prodotti alimentari di rilievo entrano in gioco varie pratiche, spesso antiche, che modificano la materia prima in modo sostanziale (fermentazioni, tostature, maturazioni anche lunghe…). Quasi sempre si aggiungono altri ingredienti, seguendo tradizioni consolidate e/o esigenze tecnologiche. Più puro di un extravergine, da questo punto di vista, c’è davvero poco, essendo ottenuto solo per sottrazione dal frutto di quello che non ci interessa (essenzialmente acqua e fibra vegetale).

Paradossalmente, sono le olive destinate alla tavola a richiedere più manipolazione (estrazione dell’amaro, cottura al forno, conservazione in salamoia o in aceto, aggiunta di altro come buccia di arance o semi di finocchio…). Ma la tradizione ci dice che anche per questa destinazione “da

mensa” le varietà migliori sono ben individuate, e da tempo. Qualcuna, come la Taggiasca o la Nocellara del Belice (che come oliva è pure una DOP), vengono considerate “a duplice attitudine”, buone per far olio come per andare in tavola o in pentola. È interessante notare, in questo gruppo, la più recente valorizzazione per l’extravergine di certe cultivar famose piuttosto per tavola e

cucina: alludo in particolare all’Ascolana e all’Itrana (detta anche Oliva di Gaeta).

L’Italia vanta in ogni caso un clamoroso patrimonio di biodiversità olivicola, con varietà autoctone che si contano a centinaia laddove in Spagna o in Grecia si misurano a due cifre. Esse sono fortemente legate ai loro territori, almeno per ora. Cambiare cultivar in un oliveto, infatti, non è così semplice né economico, come cambiare varietà di fragole o carciofi. Indubbiamente gli

impianti tradizionali prevedevano una durata secolare delle piante, erano cioè un investimento a lungo termine di cui non si prevedeva la modifica a breve. Da qui la sostanziale stabilità delle cultivar acclimatate nelle varie zone.

Scenario stabile, dunque? Mica tanto: chi va a piantare un oliveto nuovo fa oggigiorno delle scelte ponderate, basandosi sulla diffusione di conoscenze che una volta circolavano poco. Tra le cultivar più gettonate c’è indubbiamente il Leccino, che si sta rivelando, sostanzialmente, persino resistente al batterio Xylella, nel Salento devastato da questo micidiale agente patogeno. Questa

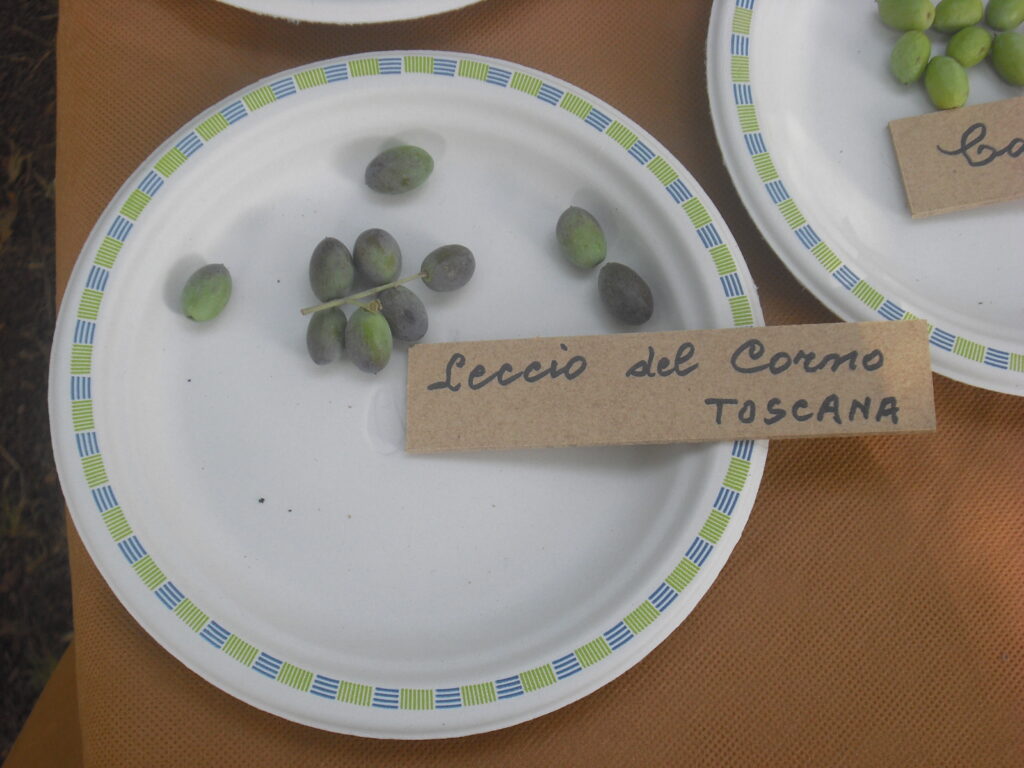

cultivar è anche fra le varietà scelte per impianti recenti o recentissimi in altri continenti, addirittura in Cina. Ma se c’è un fenomeno di tendenza, basato anche sulle brillanti caratteristiche organolettiche dell’olio relativo, questo è il successo della varietà Leccio del Corno. Prende il nome dalla Fattoria del Corno, nel comune di San Casciano Val di Pesa (FI), dove il professor Morettini lo individuò nel 1929. Rimasto poco diffuso in Toscana per decenni, viene oggi riprodotto di gran lena da moltissimi vivaisti.